Lux Aeterna, Gaspar Noé

LUX AETERNA : objet cinématographique démentiel !

Gaspar Noé fidèle à lui-même, propose une expérience cinématographique et de collectif où la forme est aussi importante que le fond. Je parle de collectif car cette œuvre est à vivre ensemble et c'est absolument nécessaire de le marteler aujourd'hui lorsque les plateformes prennent de plus en plus de place dans nos vies et que les salles obscures peinent à attirer et plus particulièrement depuis la période trouble de crise sanitaire que nous connaissons. Pourtant, on sort de là, la boule au ventre, le cœur qui bat, l’esprit confus avec les autres spectateurs, on les regarde monter les escaliers vers la sortie, ils parlent peu ou beaucoup mais personne n’est indifférent et cela fait intégralement parti de l'expérience. Avec LUX AETERNA, impossible d'être passif, le metteur en scène nous tient piégés, nous vivons et ressentons ce qui se passe sous nos yeux, dans nos oreilles, devant nous et autour de nous comme si nous étions partie prenante de l'intrigue. Ce délire cinématographique où Béatrice et Charlotte, mènent une discussion pertinente et désinvolte, où s'en suit un tournage surréaliste et chaotique, est unique... Ponctué de citations littéraires et cinéphiles, LUX AETERNA est un hommage au cinéma, à l’artiste et plus particulièrement à l’aspect incompris et hors-normes des individus et de leur manière de se mouvoir et d'exister. Le duo Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg est essentiel au récit, on les connait depuis leur enfance ou adolescence, elles nous sont familières ce qui permet au spectateur d'être encore plus troublé et concerné par ce qu'il voit et ce qu'il entend. Ce sont deux actrices connues pour leur personnalité à la fois opposées, l’une est « rentre-dedans » l’autre est en retrait. Mais dans le même temps elles évoluent dans une même mouvance cinématographique, leurs différents personnages interprétés à l’écran ont toujours été pour toutes les deux des personnages très forts, particuliers voire un peu sorcières au sens de Mona Chollet, ces femmes « rebelles » qui n’entrent pas dans la définition de l’espace domestique classique que ce soit chez Lars Von Trier, chez Claire Denis ou Marco Bellocchio. Comme le soutient Béatrice Dalle, elles jouent toutes les deux dans des films qui bouleversent, des films qui remuent et perturbent. Elles interrogent l'être-humain, sa nature, son instinct et cette caractéristique phare de leur carrière est sous-jacente et un pilier de LUX AETERNA. Leur première discussion non-écrite au préalable est absolument prodigieuse. Une conversation libre entre deux femmes, deux actrices qui abordent des sujets actuels autour de l’hypersexualisation et de la domination. C’est naturel et cela brûle de justesse et de sincérité. Ce n’est pas un film au sens classique, c’est une expérience, ce n’est pas une histoire, c’est un moment de vie ou un moment de mort. Cette mise en abîme où la limite entre le réel et le fictif est poreuse est parfaitement interprétée par les deux actrices principales, deux personnalités uniques et fascinantes du cinéma français. La caméra joue un rôle central, elle est presque un personnage à part entière, elle est nos yeux mais pas seulement. La mise en scène, l'écran coupé en deux laissant voir deux scènes différentes au même moment dirige le récit et participe activement à l'ambiance si originale du film. LUX AETERNA : Un véritable ovni sensoriel à ne pas rater !

Plaire, aimer et courir vite, Christophe Honoré

« Rire, Pleurer et Mourir digne »

Ce titre nous évoque déjà la séduction, la passion, la perte, l’échappée qu’elle soit belle ou non. Christophe Honoré signe ici un film mature, le film aboutit qui vient chapeauter toute sa filmographie. Des chansons d’amour on y retrouve la mort, l’amour et l’amitié, de La Belle personne l’admiration et l’enseignement de la vie, Des Bien-aimés le temps qui passe, de 17 fois Cécile Cassard le portrait le plus réaliste possible d’une personne, ici celle de Jacques, joué par Pierre Deladonchamps. Ce film est porté par ses acteurs : Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps et Denis Podalydès, à la fois tendres et crus. J'aime le fait que cet amour et cette passion charnelle entre un homme jeune et un homme d'environ 15 ans son aîné, soit explicite et non pas symbolisés par des images quelque peu grossière telle que le fruit, le végétal, les sculptures grecques dans Call me by your name de Luca Guadagnino. Dans Plaire, aimer et courir vite, Mathieu (D. Podalydès) comme figure de bienveillance, l’ami de toujours et homme seul dans l'intimité, Arthur (V. Lacoste) jeune intellectuel avec beaucoup d’humour au regard franc sur ce qui l’entoure, Jacques (P. Deladonchamps) écrivain malade, empreint de solitude au regard froid sur l’amour et ce que lui donne la vie. La construction du film est très réussie, chaque personnage apporte quelque chose d’essentiel. On retrouve chez Loulou, le fils de Jacques, la figure enfantine que l’on croit faussement naïve et qui semble être une référence à Jacques Demy et le personnage de Boubou dans Les Demoiselles de Rochefort, ce jeune garçon perdu dans ce monde d’adultes. La musique a une place importante comme toujours chez Honoré, elle est le moment d’expression où les sentiments se révèlent avec mélancolie, chaque musique est le moyen de sortir de la retenue sentimentale de chacun d’entre eux. On retrouve aussi le « petit breton » Des chansons d’amour, mais ici Arthur est impertinent, aucunement innocent, son humour grinçant et réaliste fait sourire, il touche par son insolence et sa fausse prétention. Certaines techniques cinématographiques paraissent innovantes comme la "poursuite" à l'envers d'Arthur suivi par Jacques, accaparé par une amie comédienne qui lui raconte sa vie à elle et expose sa vie à lui sans aucune délicatesse, pendant qu'Arthur écoute de devant, tout en menant Jacques à son propre hôtel. Christophe Honoré nous conte l’histoire d’un dernier amour, d’une dernière bouffée d’air frais, avec douceur et douleur, dans la course effrénée d’une vie écourtée par le Sida. Une histoire dramatique, un amour tragique dont la fin est inévitable, mais qui ne tombe jamais dans le mélodrame, même lorsque la scène se déroule à l'hôpital. Honoré manie le rire et la larme à merveille d'une scène à l'autre, d'un dialogue à l'autre, entre les regards... Ce film fera parler de lui aux César je l’espère (en particulier pour les prix d’interprétation), non pas comme étant dans la lignée de 120 battements par minute qui a connu un grand nombre de récompenses à la dernière cérémonie, mais comme un film d’un genre propre, la « marque Honoré » qui mérite d’être couronnée de Césars. Le film de Robin Campillo, malgré un contexte identique, met en évidence le thème de la rage, de l’engagement de « Act Up » alors qu’il n’est qu’une fois évoqué par Mathieu dans le film de Christophe Honoré. Deux œuvres, l’une plus politique, l’autre plus sentimentale, qui sortent à une année d’intervalle.

… Le plus beau film de Christophe Honoré.

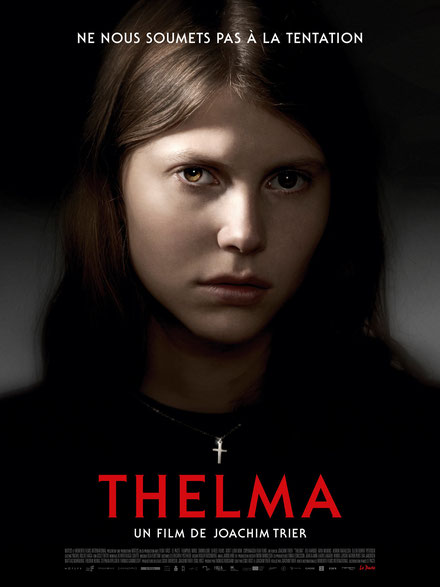

Thelma, Joachim Trier

Thelma ou "les super-pouvoirs"

Joachim Trier nous plonge dans un film qui bascule du réalisme au fantastique en quelques plans. Le trouble psychologique et l’ambiance, plus qu’étouffante sont présents dès les premières scènes, à travers le poids de la religion ainsi que l’oppression qu’exercent les parents de Thelma sur leur fille. On peut ici faire un lien avec Breaking the Waves de Lars Von Trier (et pas seulement pour leur nom), car Trier, Joachim, fait aussi une critique de la religion comme enfermement dans une bulle d’instabilité, qui s’apparente à la folie, même si le père de Thelma y voyait une échappatoire, cette liberté est feinte, leur vie est sans issue... La religion est seulement vécue comme douleur et culpabilité. Le rythme y est, les lumières qui éclatent, nous sommes dans un centre d’analyse psychiatrique… Mais Thelma est amoureuse, un amour interdit qui va réveiller en elle tous les démons qu’elle refoule depuis l’enfance, depuis cette fameuse crise de nerf à 6ans. Une route, un bus, la visite d’une maison de repos, sa grand-mère muette, inerte. Les médecins parlent de "crises psychogènes", Thelma perd pied, elle bascule. Un souvenir, un meurtre, puis deux, puis trois… Des symboles à outrance, le serpent du péché, le corbeau du mal, le sang qui coule dans le lait blanc, symbole d’impureté par excellence, ou encore ce feu faisant écho au souvenir « traumatisant » de la bougie, le réalisateur ne va pas dans la finesse des images mais peu importe il crée la peur, l’angoisse, et le film s’accélère entre souvenirs d’une monstruosité sans nom, mêlés à ce sentiment passionné qu’éprouve Thelma envers Anja. La scène du ballet de danse à l'Opéra est essentielle car elle fait parler les corps, à la fois à travers le spectacle qui est joué devant les yeux du personnage, et celui qui se déroule sous nos yeux avec l'excitation sexuelle et la perte de contrôle de Thelma. La musique est essoufflante à l'image de Thelma qui vacille entre laisser aller à son désir et culpabilité chrétienne, elle est terrifiée. Si on reconnaît une inspiration de Mulholland Drive de Lynch sur la folie, le cauchemar et la double-personnalité, qui dans le cas de Thelma s’apparente à tout ce qui a de plus manichéen : entre le Bien et le Mal, mais elle ne choisit pas, enfin, son for intérieur oui, mais en est-elle maîtresse ? Elle est son désir, et son désir la contrôle. Moins poignant que Back Home, moins touchant que Oslo 31 aout, le réalisateur s’essaie au film fantastique, un peu criard, peu nuancé mais qui nous tient en haleine et auquel on a presque envie de croire.

Ava, Léa Mysius

Un air de liberté. Léa Mysius filme l’adolescence, la quête d’indépendance d’une jeune fille de 13 ans victime d’une maladie des yeux, lui coûtant la vue peu à peu. Il s’agit d’un très beau film, aux influences de Tony Gatlif dans cette sorte de parcours initiatique qu’entreprend Ava, refusant l’enfermement. En effet, lorsqu’Ava apprend qu’elle va devenir aveugle sous peu, elle décide alors de tout faire pour ne dépendre de personne, et encore moins de sa mère, qu’elle aime autant qu’elle la méprise. Ava refuse d’exprimer son amour pour sa mère car elle veut autre chose, elle est dans une crise d’adolescence qui la rend froide et « sans cœur » comme le prétend sa mère. Mais Ava est extrêmement touchante, elle aime à sa manière, elle ne veut jamais montrer ses faiblesses, c’est aussi sa manière d’affronter sa maladie.

Elle rêve de grands espaces, de l’amour impossible, et de partir le plus loin possible. Elle rencontre Juan, tombe amoureuse de lui mais surtout de sa condition, celle d’un jeune homme seul, qui ne dépend plus que de lui-même et qui vit dans le danger permanent. Elle est attirée par cette vie indomptable, accompagnée de « Loupo », ce chien-loup qui l’aide à traverser sa maladie, ce chien avec lequel elle développe ces autres sens.

Ayant vu le court-métrage de cette même réalisatrice L’île jaune, on remarque que l’adolescence est son thème de prédilection. On y voit des similitudes, la jeune fille « sauvage » en quête de liberté qui rencontre un jeune homme mystérieux, de par son physique et son attitude, la mer et les vacances qui sont source d’évasion et de tous les champs des possibles. Alors que L’Ile jaune a un aspect beaucoup plus dramatique, Ava est plein d’espoirs, la musique reflète d’ailleurs très bien cette distinction entre les deux réalisations.

Sans aucun doute il s’agit d’un film réussi, cependant on peut y voir quelques défauts par rapport aux symboles en abondance, notamment dans les cauchemars d’Ava où les yeux sont désignés de toutes les manières imaginables. Aussi, le côté très poétique et la réflexion que peut faire Ava sur la vie, peut paraître condescendant, une adolescente avec un tel vocabulaire et une telle « vision » n’est pas tellement réaliste. Cela dit, ce n’est pas un problème, on suit Ava, on la comprend, on trouve ses mots exprimant ses maux d’une maturité et d’une beauté sans nom, et c’est cela que l’on retient. C’est la fraîcheur, le jeu de Noée Abita (Ava) et de Laure Calamy (sa mère), les images du jour chaud et de la nuit noire qui ont une importance particulière quant à la vue d’Ava, qui font de ce film une réussite, qui mérite d’avoir été sélectionné à La Semaine de la Critique de Cannes.

L'Amant double, François Ozon

Un thriller psychologique haletant, François Ozon ne va t-il pas trop loin?...

(// Anecdote // Entendu au Festival de Cannes 2017 : "Ozon s'est cru dans Alien 3 (...)")

L'Amant-double commence fort, on suit cette jeune femme fragile prénommée Chloé, ses douleurs au ventre l'amènent voir un psychologue, et de cette rencontre tout bascule. François Ozon fait dans la symbolique du début jusqu'à la fin. Les images ne suggèrent pas implicitement mais il a clairement voulu d'un film qui se veut aller droit au but. Les parties génitales de la femme sont explicitement mises en avant dans cette métaphore de la bouche/utérus. Les scènes de sexe qui peuvent à de nombreux moments paraître inutilement choquantes, alourdissent l'atmosphère pesante du film. L'intrigue s'accélère, on perd pied comme le personnage de Chloé. C'est à la fois un film sur le mensonge et la vérité, sur la monstruosité de l'être humain axée sur l'étrangeté que représente la gémellité depuis des siècles dans la mythologie et la littérature, comme des êtres se situant entre les hommes et les dieux. Ils seraient par-là in-maîtrisables. C'est sur cette tension que se joue l'intrigue du film.

On peut sans conteste dire que le film est très bien joué, en particulier par Jérémie Renier qui parvient à interpréter deux personnages physiquement identiques et pourtant diamétralement opposés d'un point de vue comportemental. Il donne une violence et une perversité rien que par le regard à Louis, tandis que Paul est perçu comme un homme doux et attentionné. Marine Vacth, quant à elle, joue à merveille le trouble et la fragilité.

La musique et les plans ont un pouvoir de captation de l'attention du spectateur, cette force que parvient à créer le réalisateur par l'atmosphère du film, fait que l'on arrive à croire à cette histoire. Lorsque nous nous attardons sur les détails, est quelque peu tirée par les cheveux, voire directement sortie d'un mauvais film de Science-fiction qui n'assume pas complètement l'imaginaire voulant se cantonner à un cinéma plus réaliste, qui parle des vies humaines, comme c'est le cas dans les précédents films de François Ozon (Huit femmes, 5 x 2, Dans la maison, Jeune et jolie...), mais qui ici, ne fonctionne pas tout à fait. Déjà avec Une Nouvelle amie en 2014, François Ozon est entré dans un cinéma où la folie a pris de l'importance, la frontière entre réalisme, irréalisme, crédibilité ou non se fait de plus en plus fine, et c'est ce que l'on peut reprocher à François Ozon dans son dernier film, c'est de ne pas l'avoir assez maîtrisée. En effet, sans révéler le final (inattendu ?) du film, on peut affirmer que c'est du déjà vu dans tous les films qui traitent de la psychologie comme Black Swan, de Darren Aronofsky, ou encore A la folie pas du tout, de Laetitia Colombani. On y retrouve les thèmes du mensonge, de la peur, du trouble, de l'amour et de la sexualité... Tous ses sentiments qui sont pour le moins peu contrôlables et qui vont faire s'enfoncer les spectateurs au même titre que les personnages dans un tourbillon de folie.

Pour finir, je dirais que c'est un film qui ne m'a pas laissée indifférente du début jusqu'à la fin, je suis sortie perturbée mais pour autant je ne crierai pas à la réussite cinématographique. Il s'agit d'un film où tout est parfait en termes d'image, de son et de jeu, mais dont le scénario manque de justesse, de crédibilité, d'autant qu'il perd tout son poids à la fin. Aurait-on été captivés par "du rien" pendant deux heures ? Un peu facile en mon sens...

Mademoiselle, Park Chan-Wook

Lettre à Mademoiselle,

Innocente d'apparence, boule de désir sommeille en vous,

Cruelle par ailleurs mais porte ce bijou, comme une ode à l'amour et à la liberté.

Mademoiselle(s) vaincront les vices des hommes malhonnêtes...

Cette douceur des visages, cette profonde beauté et cette dureté du regard, c'est elle Mademoiselle. Deux jeunes femmes, une histoire d'amour qui se profile entre une servante et sa maîtresse, une histoire empreinte d'admiration et de manipulation. Des paysages entre rêve et réalité, doux songes presque fantastiques, érotisme suggéré dans la scène du bain, et qui se concrétise dans l'apprentissage de la nuit de noces, puis des souvenirs sordides qui remplissent la vie d'Hideko, et qui s'entremêlent pour donner toute sa force au film. Elle ne connaît que ce magnifique pavillon tout droit sorti d'une estampe japonaise, une architecture d'une grande perfection esthétique, proche de l'irréel, une froideur de cette étendue immense, où se cachent les mystères littéraires du sous-sol...

Les trois parties du film découpent en triptyque cette histoire qui monte progressivement en tension jusqu'à cette scène d'amour finale, où la mer et ses remous révèlent l'inconnu d'une vie passionnée qui peut librement commencer.

Dans la première partie, il s'agit d'un tableau présentant de manière plutôt réaliste deux femmes, dans des scènes entre intimité et sexualité. Guidées par la curiosité elles quittent peu à peu cette innocence qu'on donnerait à deux jeunes adolescentes prêtes à croquer la vie, jusqu'à ce que la distance qui s'impose peu à peu et le mariage de Mademoiselle nous amènent à l'intrigue de la seconde partie...

Ici, la tension est à son comble. Qui est cette jeune femme ? On la redécouvre, comme on prend connaissance des dessous de cette maison dans laquelle on lit et on tourmente, dans laquelle on arrache l'enfance pour les plaisirs obscènes des personnages masculins. Le mariage arrive et Sookee ne peut plus prétendre à l'amour d'Hideko, pourtant si unies en silence, dans des scènes de baisers cachés, des scènes de regards intenses…

Puis le film s'accélère au rythme des sentiments, de nouveaux lieux en dehors du périmètre que nous explorions depuis le début qui n'était que le pavillon et son jardin, on arrive maintenant à l'asile des fous, et à la peur que Sookee soit prise au piège de sa naïveté...

C'est un film tout en lenteur dans les gestes comme dans les plans, nous sommes absorbés par cet esthétisme, ces couleurs plus vraies que vraies, un réalisme poétique qui surpasse la simple réalité pour représenter innommable par des techniques presque picturales, par un jeu quelque peu théâtral et par des scènes poignantes que ce soit celles d'amour ou celles exprimant la colère, elles sont toutes d'une grande sincérité. En même temps, on y retrouve une retenue émotionnelle propre à la culture asiatique, ne laissant pas place à l'excentricité qui pourrait fausser la justesse des sentiments. Ce n'est d'ailleurs pas que des sentiments mais c'est un film de sensations, un chef d’œuvre sensoriel. Park Chan-Wook parvient à nous faire sentir les parfums du jardin, les parfums des intérieurs, nos yeux absorbés par les images touchent les corps aimants, les tissus des robes de Mademoiselle... La nourriture est elle aussi embellie par les plans de la bouche laissant passer grain de riz par grain de riz dans un soucis de délicatesse et de maîtrise de soi. Ou encore la pèche à l'image du fruit croqué comme péché qui lui est dégoulinant, faisant référence à la personnalité de celui qui le mange. Tout signifie, le moindre geste est signifiant et le spectateur vit tous ces moments avec passion.

Incontestablement le film de l'année !

Heis (Chroniques), Anais Volpé

Un film d'Anaïs Volpé, présenté lors de la Compétition « Contrebande » de la 5ème édition du FIFIB. Plus qu'un long-métrage il s'agit en réalité d'un projet créatif très complet et innovant puisqu'il se compose d'un film, d'une Web-série et d'une installation artistique. Anaïs Volpé fait avec Heis (Chroniques) un hommage à l'inventivité, et invite à la créativité. Pour nous raconter une histoire qui la touche, elle n'utilise pas seulement les mots, énoncés par une voix-off pleine de fougue et de rage, mais elle met en avant la qualité photographique de toutes les images. Elle donne une importance à la caméra grâce à une mise en abyme par le documentaire qui donne au film son réalisme, sa sincérité. En effet, le personnage de Pia filme sa mère, et c'est à travers ses maux, ses joies et ses doutes, que Pia veut découvrir ses racines, faire le deuil de son enfance et pouvoir affronter la vie.

Ce documentaire est au cœur du film, c'est par lui que l'on retisse les liens familiaux entre ces trois personnages principaux. Cette histoire, c'est celle d'une famille, de deux frères et sœurs nés en 1989, dans un monde en constant changement, un monde dont on ignorait le futur et qui pourtant a donné naissance à la génération des crises, notre génération, celle des enfants des années 90. Anaïs Volpé tourne avec urgence, un rythme soutenu, des images saccadées et un débit de voix pareil à une course vers la porte de sortie, une course dont il faut trouver les clefs pour échapper aux étouffantes crises, qu'elles soient économiques, familiales, identitaires ou politiques. Cette angoisse face à l'avenir, les doutes et les choix douloureux sont illustrés par ce nez qui saigne dans les rêves de Pia. Cette coulée de sang est ce qui fait peur, ce que l'on ne maîtrise pas. Le parallèle entre l'art et le sport est sans cesse renouvelé puisque ces deux disciplines reviennent à aller au bout de ses rêves, à tout donner dans l'effort et la passion. Un thème tout aussi important ici, c'est celui du devoir familial et la culpabilité que l'on peut avoir d'assumer sa propre vie. Se dessine alors une sorte de paradoxe dans lequel serait empreinte une grande partie de la jeunesse. D'un côté on nous dit qu'il n'y a plus d'avenir en France, qu'il faut être fort et affronter la vie par le travail dès que possible, et dans un autre sens le poids de la famille est toujours aussi présent, il est inhérent à la personne humaine, qu'il est impossible d'abandonner les siens, c'est le principe de l'enfant qui doit veiller sur ses parents tout au long de sa vie, en affrontant toutes les épreuves. Écrire sur ce beau film, délicat, jeune et plein de vie, c'est donner une lueur d'espoir à l'avenir dans un monde où chaque jour, les médias nous rappellent que rien ne va, comme le ponctue le film à de nombreuses reprises, tel un violent martèlement. Tout est dit et montré avec une grande intensité. L'évocation répétée d'Isfrah, ville de la mère de Pia, sans que l'on ne sache jamais ce qui s'y est vraiment passé, mais le visage, le regard, la voix sont des indices plus poignants qui témoignent d'une grande émotion, qui ravivent des souvenirs brûlants dans la simple prononciation de son nom. Rêves et vie réelle se mêlent pour intensifier tout ce qui entoure Pia, son frère et sa mère, la vie ne se résume pas à ce que l'on voit le jour mais c'est aussi tout ce qui nous tourmente la nuit.

Heis (chroniques) mérite d'être diffusé dans de nombreuses salles françaises. Soutenons le travail d'Anaïs Volpé, une artiste prometteuse, qui s'érige en porte-parole d'une génération. Anaïs Volpé parle d'elle, de lui, de nous tous, dans une fiction où « Heis » signifie « Un » en grec, telle une pièce de monnaie, qui par un « pile ou face » peut déterminer des vies…

Maurice Pialat : le cinéaste qui saisit la vie, dans tous ses états

Maurice Pialat, nous le connaissons pour ses films, pour une Sandrine Bonnaire adolescente filmée avec grâce, pour cette phrase forte, à la fois élégante et poignante face à la réaction violente du public lors de sa palme pour Sous le soleil de Satan à Cannes en 1987 : « Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus ». Maurice Pialat, c'est le cinéaste français qui parle de tout ce à quoi les hommes pensent, crûment, sans artifices, provocant un certain malaise chez le spectateur, mais toujours dans la beauté des images, et des mots choisis. En trois films, trois histoires, des hommes et des femmes dont on fait le portrait, je traiterai de A nos amours, Sous le soleil de Satan et enfin de Loulou.

A nous amours , c'est la vie d'une jeune fille, en quête de soi, perdue entre ses amours et son père. Nous sommes au centre d'une famille en croix où la fille admire le père, le fils protège la mère, et ce même fils et frère cultive un amour profond pour sa sœur. Ces amours remplient de haine les détruisent, le père fuit, la mère sombre dans l'hystérie, le fils s'invente un personnage, et elle, Suzanne, qui s'échappe, peut-être se sauve t-elle de cet enfer liberticide qu'elle croit vivre. Elle n'est pas encore tout à fait femme aux yeux de sa famille, mais elle grandit, Suzanne n'a rien d'innocent. Maurice Pialat par ce personnage nous montre la douleur de la vie puisque bien que toute jeune, cette jeune fille en connaît les souffrances, et n'a plus ce sentiment enfantin qu'est la protection paternelle, non elle est bien seule à 16 ans, c'est donc ça la vie. La métaphore de l’innocence perdue, ou plutôt en perte est illustrée symboliquement par la risette disparue de Suzanne. Il y a de la mythologie, de la tragédie grecque dans A nos amours, le frère amoureux de sa mère tel Œdipe, Suzanne héroïne qui cherche à échapper au destin étouffant représenté par le duo frère-mère. Maurice Pialat donne une place importante à l'art pictural, faisant échos à la sexualité, à la lumière, à la jeunesse mais aussi à la dureté de la critique, comme reflet du poids de l' « autre » dans l'existence humaine.

Dans Sous le soleil de Satan, Pialat filme dans une austérité la plus totale le milieu ecclésiastique en campagne française. Cette adaptation d'un roman de Bernanos fait scandale, Pialat brouille les pistes, l’œuvre a tout pour faire croire à un pur réalisme, et pour autant les références sataniques, le jeu de Gérard Depardieu dont le personnage, Donissant, subit les troubles hystériques et glaçants du diable, ou bien, peut-être n'est-ce dû qu'à sa propre instabilité. Les visions intérieures du personnage de Donissant, posent la question du fantastique. La manière dont filme Pialat montre que ce n'est pas loin de nous et il parvient à donner du réalisme à cette idée d'être possédé. Sandrine Bonnaire quant à elle représente le « péché » inavouable, et surtout dans le cas de Monsieur Gallet, elle est un crime impossible à assumer. C'est un film noir, plein de mystères et d'effrois que nous présente Maurice Pialat, nous y trouvons une réflexion et une critique acerbe des croyances villageoises et en particulier celles liées à la religion catholique. Le suicide de Mouchette reflète l'innocence perdue et la cruauté humaine, la vie et la mort sont omniprésents, dans un milieu où résurrection est possible et suicide impardonnable. La figure satanique semble être le pendant terrifiant de la nature humaine, qui est aux commandes de l’Église et inflige cette dichotomie déterminante entre le bien et le mal, l'une menant au paradis, l'autre en enfer.

Avec Loulou, Pialat filme la vie, il ne la met pas en scène. Le film peut paraître déconstruit et c'est ce qui lui donne son pouvoir de réalisme, de sentiment qu'on nous dit la vérité, dans toute sa brutalité, telle qu'elle est. Une histoire d'amour, d'amants, d'une relation stable et d'une autre plus instable, la vie n'est pas raisonnable alors il en est de même au cinéma, et Nelly, jouée par Isabelle Huppert choisit le tourment, la passion au mariage, à la routine. C'est un thème que l'on connait depuis des années en littérature que ce soit chez Flaubert ou Zola, et qu'il est intéressant de voir au cinéma à une autre époque, où les mœurs et les vies ont changé. La violence morale est représentée avec simplicité par le jeu et le personnage de « Loulou », interprété par Gérard Depardieu, un homme perdu, buvant à en perdre toute dignité, et ne semblant rien espérer de la vie. L'amour du mari malgré le départ de sa femme, se donne en signe pathétique de l'amour ordinaire, sans passion mais habituel, l'amour qu'on a peur de quitter par crainte de la solitude dans un monde de verre, celui d'une classe sociale élevée, chez les hommes de lettres, comme l'exprime Nelly par sa volonté de vivre avec cette simple phrase qui résume son attrait pour un homme tel que « Loulou » : « Je pourrais me passer de lire mais sûrement pas de voir des gens ». C'est à la fois les surprises et les souffrances de la vie que Pialat nous présente à travers de ce trio dans Loulou, du nom de l'élément perturbateur, troublant le calme (le mari) par la tempête (l'amant).

Catherine Deneuve : L’icône du cinéma français

La muse de Jacques Demy, inspire la Nouvelle vague et le Nouveau Cinéma des années 60-70 :

Catherine Deneuve, est l'une des plus grandes actrices du cinéma français. Elle incarne la femme libre, la femme forte, elle est désirée autant qu'elle désire, elle n'est pas femme-objet mais muse de l'objectif. Elle tourne avec les plus grands cinéastes du Nouveau Cinéma des années 60, qu'il soit français Jacques Demy, ou polonais Polanski avec Répulsion, elle est créature chez Agnès Varda et devient sirène pour Truffaut. C'est avec Les Parapluies de Cherbourg en 1964 que s'initie une belle collaboration entre Demy et Deneuve, elle devient la jumelle chantant « l'amour et la vie », dans Les Demoiselles de Rochefort, aux côtés de sa sœur Françoise Dorléac. Elle sera plus tard la princesse d'un conte de Perrault, incarnant à l'écran Peau d'âne, dans une version féerique et enchantée de Demy. Au grès de ces films, de ces chansons cultes composées par Michel Legrand, Catherine Deneuve marque déjà le cinéma français, de l'époque de la Nouvelle Vague, et plus exactement auprès des cinéastes de la « Rive Gauche » dont appartiennent Jacques Demy et sa femme Agnès Varda. Catherine Deneuve devient avec le Nouveau cinéma des années 60, une star de la production cinématographique française, qui n'avait dès lors plus rien à envier à Hollywood. Tout le monde fredonne la chanson des jumelles « mi-fa-sol-la-mi-ré », et ne peut retenir son émotion sur le thème des Parapluies. Dans ce film, il s'agit d'une jeune femme voulant s'émanciper de son attachement familial pour vivre son amour avec un jeune homme, appelé pour partir faire la guerre en Algérie. Tout le potentiel expressif de l'actrice est déjà là, dans son interprétation de la tristesse, du chagrin, lorsqu'elle se fâche et puis surtout à la fin dans la froideur des retrouvailles. D'autant qu'il faut ajouter que tous les dialogues chantés ont été doublés, c'est donc par le visage réellement que l'on peut capter les émotions chez Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo. Les Demoiselles de Rochefort, qui sort en 1967 et met en scène les deux sœurs Dorléac (du nom de leur père) dans le rôle de femmes libres, artistes qui cherchent l'amour mais rejettent tout enfermement. Elles sont pleine d'humour et vivent tout avec le cœur sans jamais couler dans un romantisme mielleux. C'est un film moderne où les deux femmes portent le sens du récit et mènent l'enchaînement des scènes. Tout en couleurs, tout en chansons, l'esthétisme a beaucoup d'importance pour paraître un monde presque dessiné et colorié, et pour cette raison le choix des deux sœurs est central, elles sont le film, on ne peut pas imaginer Les Demoiselles de Rochefort par d'autres actrices dans ces robes roses et jaunes, sous ces grandes capelines, elles sont ces demoiselles.

La même année que la sortie des Demoiselles, Buñuel présente Belle de jour, une adaptation d'un roman de Joseph Kessel, avec Catherine Deneuve interprétant une femme torturée, perdue, dont les désirs et la curiosité dérangent. On connaît l'obsession du cinéaste pour le désir et ses troubles, qui sont ici au centre du récit. Le jeu de l'actrice est assez froid, elle éprouve peu de choses en extérieur mais tout est signifié par les regards et les silences. L'actrice aurait d'abord refusé ce rôle quelque peu malsain avant de savoir que Buñuel en était le réalisateur. Toujours dans le thème des adaptations littéraires que l'on peut qualifier de « scandaleuses », Catherine Deneuve est à l'écran dans l'adaptation moderne de Manon Lescaut, par Jean Aurel aux côtés de Samy Frey. Catherine Deneuve inspire les cinéastes dans l'idée de la dualité, sa beauté et son naturel qui puissent cacher une absence de moralité ou plutôt une tentation pour le vice. Ainsi, dans Manon 70 elle y est une jeune femme attirée par le luxe, devenant l'amante d'un reporter, que la vision de la morale et de l'amour oppose. Même si, comme l'a elle même exprimé Catherine Deneuve : Manon 70 n'est pas une grande réussite, il n'en reste pas moins que la réinterprétation de ce roman au moment de toutes les remises en cause des mœurs sociales de l'année 68, et en particulier la place de la femme, est une belle ambition qui méritait d'être jouée et regardée. Truffaut choisit Catherine Deneuve pour interpréter « Sophie » dans un film à intrigue La Sirène du Mississippi. Son personnage est complexe, elle domine l'homme qu'elle commence à aimer. Il s'agit d'un film très intéressant qui mêle enquête policière et amour passionnel. Le jeu de Deneuve comme celui de Belmondo avec qui elle partage l'affiche, sont francs, on ne peut prendre le parti de l'un accusant l'autre car c'est le couple, ou plutôt cette complémentarité créée entre un homme plus ou moins fragile et plus faible que la femme, qui sait ce qu'elle veut et réussit sa libération de l'emprise d'un voyou sans se perdre complètement dans l'amour d'un autre. Mais Catherine Deneuve, c'est aussi une prestance et des vêtements, plus exactement des manteaux, les uns plus extravagants que les autres comme c'est le cas dans le film de Truffaut ou encore dans La Chamade. Ce dernier est une adaptation d'un roman de Françoise Sagan, avec Michel Piccoli. Catherine Deneuve y joue un personnage toujours enjoué, une femme heureuse, qui se laisse vivre sans jamais se poser de questions jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse et se perde, dans un penchant pour l'alcool. C'est une femme libre comme elle le fait sentir, qui a un amant, ne veut pas travailler car comme le dit Faulkner : l'oisiveté est le bonheur réel. Mais elle ne se décide pas entre dépendance à l'argent avec un mari qu'elle n'aime pas, qui lui apporte du confort, ou bien la dépendance à l'amour qui la mène vers l'incertitude. La fin est troublante, Lucille (Catherine Deneuve) au téléphone, elle pleure, l'écran s'éteint… Dans un ton plus léger, Catherine Deneuve est la dynamique et insaisissable Nelly dans Le Sauvage de Rappeneau, elle n'a peur de rien, veut diriger sa vie par la fuite et l'abandon du mariage. Nous remarquons ainsi que dans les années 70, post 68, l'émancipation de la femme au cinéma passe tout d'abord par le renoncement à une vie de « femme de ». En effet, Nelly ne se laisse pas attacher à un homme et affronte la vie, pétillante, voleuse, insistante… Il s'agit là d'une comédie drôle et agréable, sur la fuite pour rester maître de sa propre vie, tant pour Nelly (Catherine Deneuve) que pour Martin (Yves Montand). Ici, point de manteau et de robe volumineuse mais une simplicité des tenues qui reflètent cette envie et revendication de liberté.

La femme moderne et intellectuelle à l'ère de Téchiné dans les années 80-90 :

A partir des années 80, Catherine Deneuve va retrouver François Truffaut pour Le dernier métro, aux côtés de Gérard Depardieu, dans lequel il est histoire d'amour, de séparation, et de théâtre, tout cela dans le contexte de l'occupation allemande pendant la seconde guerre mondiale. Ce film est un succès incroyable, dont les deux acteurs ont été récompensés par les Césars. Catherine Deneuve est Marion Steiner, elle interprète une femme tiraillée entre deux hommes, entre deux vies, qui est un thème cher à Truffaut puisqu'on le retrouve dans son autre grand succès Jules et Jim. Elle tourne aux côtés de Jacques Dutronc pour un film de Claude Lelouch : A nous deux, il s'agit d'un film policier, assez riche en actions comparé aux films dans lesquels nous avons été habitués à voir Catherine Deneuve. Elle y joue un rôle de femme particulier pour sa haine envers les hommes et dont l'immoralité d'abord excitante va peu à peu se transformer en danger partagé avec un homme. La formation de ce duo n'est pas aboutie en mon sens ce qui nous laisse une sensation d'inachevé, on ne parvient pas à voir où Lelouch a voulu mener ces deux personnages, qui semblent être une sorte de réplique française de « Bonnie & Clyde ». Elle jouera aussi pour Lelouch dans Si c'était à refaire où elle incarne une ancienne détenue qui apprend à connaître son fils qu'elle a mis au monde en prison. Il s'agit d'un sujet délicat mis en scène avec une simplicité qui l'éloigne d'un potentiel pathos. Dans un autre registre, pour la chanson du film de Claude Berri Je vous aime, Catherine Deneuve chante avec Serge Gainsbourg « Dieu est un fumeur de havanes ». Une rencontre qui donne un duo d'une belle complicité entre deux personnalités talentueuses. On retrouve avec cette chanson le lien étroit que l'actrice entretien avec la musique, dont son attrait pour les films chantés ou les comédies musicales. Catherine Deneuve c'est aussi des films historiques tels que Indochine dans lequel elle y joue une femme d'une certaine dureté, seule et impassible en apparence, qui perd cette distance aux choses lorsque sa fille est en danger, et qui lui aura valu un césar. Ce film qui pourrait tomber dans le mélodramatique à la Hollywood où les gentils et les méchants sont biens définis dans un manichéisme se jouant de l'histoire, il ne le fait pas grâce entre autres au jeu de Catherine Deneuve tout dans la retenue, qui rend son personnage vrai, attachant et sensible , masqué derrière froideur apparente.

C'est avec Hôtel des Amériques que Catherine Deneuve entreprend une longue collaboration avec André Téchiné dans des films très humains, qui mettent en scène des familles, des amants, tout type de personnes auxquelles on peut s'identifier. L'intensité de la passion amoureuse est rendue d'une très belle manière par le duo Deneuve/Deware dans Hôtel des Amériques, l'une dans la contenue émotive, l'autre dans l'expression exacerbée des sentiments. Ce n'est pas la première fois que Catherine Deneuve a un rôle de femme forte, que rien ne semble pouvoir atteindre. Elle y est très juste dans ce personnage cherchant la maîtrise, la raison là où elle ne peut pas toujours être, choisissant de ne pas se laisser envahir. Ceux sont des rôles très sensibles qui touchent plus intimement puisque rien n'est dévoilé mais suggéré. Parlons du rôle de Catherine Deneuve dans Le lieu du crime, un film qui évolue autour d'un enfant, qui peut faire penser, dans ses réflexions à un « Antoine » des 400 coups de Truffaut. Sa mère, Élisabeth (Catherine Deneuve) est elle même perdue, elle refuse la vie qu'on lui a imposée, elle cherche la liberté et va être attirée par la vie en dehors de la société conformiste et bien-pensante. Son personnage prend toute sa profondeur et s'accomplit pendant la dernière demi-heure du film. Le jeu qui était retenu tout du long, laissant place à une tension ambiante, donne lieu à l'abandon de soi, 30 minutes avant la fin. Catherine Deneuve donne alors tout son sens à son personnage qui nous touche par sa sincérité dans son dévoilement soudain. Dans Ma saison préférée, l'actrice joue pour la première fois avec sa fille Chiara Mastroiani. Téchiné fait un portrait d'une famille bourgeoise dont les conflits tiraillent entre amour et haine. Elle entretien un rapport très particulier avec son frère, joué par Daniel Auteuil. C'est un film tout en tension, qui éclate à plusieurs reprises. Catherine Deneuve joue l'épuisement, que les nombreux plans fixes sur son visage vont laisser paraître au cours du film, toujours dans cette apparence de femme forte et raisonnée mais qui renonce difficilement à entrer dans le jeu de son frère qui est encore un grand enfant. Plus tard, dans Les voleurs, Catherine Deneuve interprète un tout autre personnage, loin de la rigueur et de la raison. Une professeur de philosophie, gagnée par ses lectures et se laissant guider aveuglement par ses sentiments. Son esprit n'est pas vraiment ordonné, elle semble avoir une âme assez insouciante mais qui va se laisser envahir par son amour pour une étudiante instable. Ce qui est intéressant dans ce film, comme toujours chez Téchiné, c'est le poids donné aux caractères des personnages. Tous très différents, voire opposés et dont les parcours vont s'entremêler, mais parfois, comme ici, ne jamais pouvoir évoluer ensemble. Le rôle de Catherine Deneuve suit le cours d'une tragédie grecque. Quittons Téchiné pour Philippe Garrel qui met en scène Catherine Deneuve dans Le vent de la nuit, où elle joue une femme en détresse qui cherche de l'attention, après son rôle dans Les voleurs, les tendances suicidaires se retrouvent ici, dans ce cas le personnage cherche un sens à sa vie, son importance aux yeux des autres. Peu de sourires, un visage fermé, un rôle sur le sentiment d'abandon. Catherine Deneuve joue aussi dans deux films de Raoul Ruiz : Le temps retrouvé, qui est une adaptation de Marcel Proust et Généalogies d'un crime, un film complexe sur le déterminisme, la psychanalyse dans une atmosphère d'amour-haine. Connaissant les œuvres de Marcel Proust, nous savons le nombre de personnages qui se mêlent, s'entre-mêlent dans ses écrits par ses souvenirs et ses rêves. Catherine Deneuve y joue Odette De Crecy, une femme « de la haute », admirée par Marcel. La quantité de personnages seulement présentés par Marcel ne permet pas dans le film de bien détacher leur personnalité comme le parvient à le faire Marcel Proust tout au long de sa Recherche du temps perdu. Pour cela, je trouve qu'aucun acteur ne peut réellement retenir l'attention dans cet « arbre généalogique » vivant que nous présente Raoul Ruiz. Dans Généalogies d'un crime, Catherine Deneuve joue à la fois la tante, et l'avocate, peu à peu le rôle de la première s'insère dans la deuxième. L'analyse du criminel que fait le personnage de Catherine Deneuve va trop loin et devient personnelle puisqu'elle l'identifie à son fils décédé au début du film. Il s'agit là d'une représentation intéressante et perturbante de ce que peut être la recherche psychologique, ses limites et les risques d’immoralité qu'elle présente. Alors que le sujet pourrait donner lieu à des comportements excessifs, tout est joué par Melvil Poupaud et Catherine Deneuve avec une justesse et une maîtrise des émotions, surtout dans le cas de Catherine Deneuve qui fait face à la folie pathologique que présente le personnage interprété par Melvil Poupaud. Venons-en maintenant à Léo Carax qui réalise Pola X en 1999, dans lequel Catherine Deneuve a un rôle qui ne présente malheureusement pas une grande importance à mesure que le film avance alors que tout donnait à penser que le duo frère (Guillaume Depardieu)/sœur (Catherine Deneuve) serait central. Elle y est une femme seule, dont on ne sait rien, qui ne dévoile rien, dont le personnage ne me semble pas mené à bout par le cinéaste, et tombe finalement très vite dans l'oubli.

Le visage familier d'une actrice qui s'impose dans le rôle de mère et de femme libre à partir des années 2000:

On retrouve Catherine Deneuve aux côtés de Bjork dans Dancer in the dark, palme d'or à Cannes en 2000. Le côté comédie musicale allège le ton dramatique du film de Lars Von Trier où nous suivons Selma (Bjork) dont la maladie lui fait perdre la vue, nous vivons son combat, sa quête d'argent pour sauver la vue de son fils, atteint de la même maladie. Catherine Deneuve interprète une sorte d'ange gardien, elle est le soutien de Selma, dans toute la beauté de son jeu elle garde une rigueur, une froideur qui contraste avec le caractère plus émotif du personnage et du jeu de Bjork. L'actrice française aurait demander à Lars Von Trier un rôle, et celui-ci lui a été créé sur mesure, elle y est parfaite. Avec 8 femmes, François Ozon donne à Catherine Deneuve un rôle à la fois théâtral, musical et mystérieux puisqu'il s'agit d'une enquête policière de type « cluedo vivant » en huis-clos où une des huit femmes présentes serait responsable de la mort du père-mari-amant… On retient une scène sensuelle de Catherine Deneuve avec Fanny Ardant ou encore les scènes musicales et dansées qui alternent avec les scènes plus obscures de résolution du crime. Le personnage de Catherine Deneuve est celui de la mère de famille, la « patronne » de la maison qui va essayer de maîtriser toute l'enquête en dominant les 7 autres femmes. Mais toutes ces femmes ont une forte personnalité et ne se laisse pas guider ainsi. François Ozon fait un beau portrait de chacune d'elle. On entend dans la bouche du personnage joué par Catherine Deneuve, s'adressant à sa fille (Virginie Ledoyen) : « Lorsque je te regarde, c'est une joie et une souffrance », ce qui fait écho à la filmographie de l'actrice puisque cette phrase est prononcée par Belmondo à son propos dans La sirène du Mississippi, puis toujours chez Truffaut cette phrase est réutilisée dans Le dernier métro. Plus tard, dans Potiche, François Ozon donne à Catherine Deneuve un nouveau rôle, celui d'une femme qui change de tout au tout pour s'affirmer comme en tant que telle et non plus à travers de son mari dans les années 70, période des grands changements et de la libération de la femme jusqu'alors ouvertement soumise au patriarcat. C'est une comédie tout en légèreté qui traite d'un sujet qui ne pouvait pas mieux convenir à Catherine Deneuve, puisqu'elle incarne la femme moderne depuis des années, et que par son jeu, sa carrière et ses nombreux rôles, elle représente cette femme devenue patronne de la boîte de son mari. Ici encore, Ozon adapte une pièce de théâtre et y donne une sonorité moderne car bien que les choses aient évolué en ce qui concerne la place de la femme dans la société en 40 ans, il n'en reste pas moins que le débat est loin d'être terminé, il est donc évident que ce sujet et ce film ont tout à fait leur place et sont dignes de réflexion aujourd'hui. Pour la deuxième fois, après Ma saison préférée, Catherine Deneuve est la mère de sa fille Chiara Mastroiani dans Les biens-aimés de Christophe Honoré, qui mêle chansons, rires, « flash-backs » et désespoirs. Un rôle pétillant, d'une mère qui ne se laisse pas vieillir et vit dans une perpétuelle insouciance en contrepoids de sa fille avec qui elle entretien une relation fusionnelle, et qui est plus pragmatique, souffrant de cette conscience des choses, lui refusant la légèreté et la frivolité.

Retour chez Téchiné dans La fille du RER où Catherine Deneuve joue la mère d'une jeune fille perdue dans sa vie, cherchant comment exister dans la société et dont un mensonge va prendre une ampleur considérable. Le rôle de la mère est à la fois protecteur, l'inquiétude qu'elle a envers l'acte de sa fille est grande mais toujours raisonnée, elle cherche d’avantages à réparer l'erreur, à comprendre sa fille sans que sa peur prenne le dessus. Téchiné donne à chaque personnage son histoire même si elle ne nourrit pas l'intrigue, elle dessine un peu mieux le caractère du personnage, tel est le cas lors de la scène où Louise (Catherine Deneuve) se cache de son admirateur de jeunesse, joué par Michel Blanc alors qu'ils se sont donnés rendez-vous, c'est une scène tout en délicatesse, une sorte de moment d'innocence retrouvée. Catherine Deneuve va incarner le rôle de la mère de famille chez Desplechin comme dans Un Conte de Noël, où elle donne la réplique à sa fille qui est interprète alors sa belle-fille qu'elle déteste dans le film. Desplechin fait un portrait de famille, aux relations complexes emplies de haine et dont le désespoir se déverse en violence. La scène la plus difficile me semble être lorsque dans le jardin, Junon (Catherine Deneuve) affronte en face à face tel un combat de boxe son fils Henri (Mathieu Amalric), chacun disant à l'autre qu'il ne l'a jamais aimé avec une telle franchise, une telle cruauté, que la scène donne des frissons et met mal à l'aise. La maladie de Junon devient un prétexte pour son fils Henri de se montrer comme le dominant, celui qui peut tout diriger puisque la vie de sa mère dépend de lui. On aurait pu penser que l'annonce de la maladie rapprocherait la famille, permettrait de voir plus loin que les combats de coqs égoïstes et narcissiques que chacun mène à l'autre, mais bien au contraire, chez Desplechin rien ne s'arrange et tous les rapports humains se compliquent. Il en est de même dans Roi et Reine du même réalisateur, où Catherine Deneuve interprète le rôle de la psychiatre faisant face au malade joué par Mathieu Amalric dans une scène mythique où ce dernier tient tête au médecin Madame Vasset (Catherine Deneuve) disant que les femmes n'ont pas d'âme. Elle se fait insulter par Ismaël (Mathieu Amalric) et garde ce sang froid, un calme apparent qui va si bien à l'actrice. Par ailleurs, la réalisatrice Emmanuelle Bercot qui s'est faite une belle place dans le cinéma français ces dernières années, a choisi Catherine Deneuve pour interpréter le rôle principal de Elle s'en va, où elle joue une femme perdue dans sa vie familiale, affective et professionnelle, qui fait une première fugue où elle se confronte à la solitude, puis qui va trouver un nouvel intérêt à sa vie en s'occupant de son petit-fils qui lui est confié de force par sa fille. Bettie (Catherine Deneuve) s'improvise grand-mère non sans difficulté, il y a de la maladresse mais de l'attachement entre les deux, ils deviennent des compagnons de « voyage » sur le chemin de la maison du grand-père. Catherine Deneuve porte ce film tout en douceur qui passe des cris, aux larmes et aux rires, aux doutes et incertitudes. En 2015, dans La Tête haute d'Emmanuelle Bercot, Catherine Deneuve est la juge pour enfant qui sait se protéger avec une force de caractère, une froideur apparente qui cache toute l'émotion qui la traverse face au cas du personnage principal, le jeune Malony. Elle incarne le pilier du drame et forme la lueur d'espoir tout au long du film, de ce récit social émouvant. Finissons avec le rôle de mère de Catherine Deneuve dans le très beau film de Benoît Jacquot 3 cœurs, un film qui relate une histoire sentimentale entre tragédie et roman réaliste du XIX siècle. Ici, Catherine Deneuve, qui joue pour la quatrième fois avec sa fille, est le seul personnage qui n'expose pas ses ressentis au grand jour alors qu'elle voit tout mais parle peu de ce qui importe vraiment dans cette histoire. Elle sait tout mais fait preuve de pudeur et maintient une distance permanente entre son beau-fils et ses deux filles.

Bien-sur il ne s'agit que d'un modeste article ne reprenant pas toute la filmographie de l'actrice. Ce qui est certain c'est qu'elle est plus qu'une grande actrice, elle est l'icône d'un cinéma, elle est celle que l'on a vu chez les plus grands dans les années de la Nouvelle Vague, elle est celle que l'on voit dans les portraits familiaux et sociaux de Téchiné, elle est celle que l'on voit dans les drames, les comédies quelles soient musicales ou non, les films traitant de la philosophie humaine chez Desplechin… Elle est le Cinéma français depuis ces premiers rôles chez Roger Vadim, mais surtout depuis qu'elle a été Geneviève (Les Parapluies de Cherbourg), Delphine (Les Demoiselles de Rochefort) et Peau d'âne pour Jacques Demy. Elle maintient et renforce avec brio sa place phare dans le 7ème art. Le cinéma lui dit « je vous aime », elle est sa « bien-aimée », sa « belle de jour » et sa « saison préférée »...

Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui : entre scène et écran

Que ce soit dans Cuisine et dépendances, réalisé par Philippe Muyl ou dans Un air de famille, qui est une réalisation de Cédric Klapisch. Tous les deux sont dirigés en suivant le scénario co-écrit par Jaoui et Bacri et qui tient dans ces films une place essentielle, car ce sont tous les dialogues, y compris les silences qui les construisent. Ces deux grandes personnalités du cinéma français présentent un scénario théâtral, qui se consacre à un lieu et quelques personnages seulement, ceci porté au grand écran. Cette manière d'adapter le théâtre au cinéma, permet d'enrichir les deux genres sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Ils nous font beaucoup rire mais aussi réfléchir car ces deux films traitent avant-tout des relations humaines, quelles soient amicales ou familiales, autour de ce qui rassemble et ici désunis : le repas. Ce sont des histoires simples, un décors ordinaire et des personnages qui nous ressemblent afin que nous vivions une scène du quotidien de gens comme nous. L'identification à ces derniers permet de nous émouvoir, on se sent proches d'eux et surtout on les comprend. On est touché par Bacri qui joue à merveille le rôle de l'homme jamais content, aigri, et qui est en réalité bien seul et triste. Mais c'est un exemple comme un autre car tous les acteurs de Cuisine et dépendances et d'Un air de famille ont leur particularité. Leur caractère est certes un peu appuyé mais tel que c'est tourné, les personnages ne sont jamais ridicules bien au contraire ils sont entre la théâtralité et le réalisme du cinéma français pour créer quelque chose de plus fort. Ce sont des films que l'on voit et revoit avec plaisir. Même s'il s'agit de sujets sérieux comme le rapport aux autres et les relations au travail dans Un air de famille autour du personnage de Philippe joué par Wladimir Yordanoff, amoureuse entre Betty jouée par Agnès Jaoui et Denis interprété par Jean-Pierre Darroussin, de couples mariés, familiales... Ou encore les relations amicales lorsque l'argent et la célébrité s'y mêle dans Cuisine et dépendances, et puis toujours le couple, la famille autour du personnage joué par Zabou Breitman et son frère interprété par Darroussin. Tous sont traités avec légèreté. Je trouve que c'est un humour raffiné qui permet à ces deux long-métrages de ce détacher du comique de la simple comédie, et nous proposer un véritable portrait humain, drôle et juste.

The Valley of love, Guillaume Nicloux

Un acteur, une actrice, deux personnalités fortes en totale harmonie. Un cadre angoissant, qui relève presque de l'irréel, de l'imaginaire, aussi intrigant qu'attirant. Une histoire hors-norme, à laquelle on ne penserait pas croire et qui pourtant va nous porter pendant 1h30. C'est un film tout en finesse, qui ne tombe jamais dans le pathos grâce à la justesse du jeu d'Isabelle Huppert et de Gérard Depardieu. De plus, tout n'est que signifié, rien n'est désigné, ce qui permet à chacun d'interpréter à sa manière ce que le réalisateur sous-entend. Le fait qu'il y ait un parallèle très explicite avec la réalité, donne au film une dimension encore plus forte et poignante. On ne peut que difficilement sortir de la salle indifférent. En effet, les deux acteurs ont gardé leur nom, leur profession et puis nous connaissons l'histoire familiale de Gérard Depardieu qui a perdu son fils d'un suicide, comme dans le présent film. Nous sommes dans la fiction mais pas une fiction pure. Non, ce long-métrage pose de nombreuses questions sur les rapports familiaux, les relations humaines, l'amour et la mort, qui sont au centre de nos préoccupations à tous. Les revenants, on n'y croit pas mais la force des sentiments, du remord, de la peine, oui, on y croit. Cette force semble l'être assez pour accepter que les corps en soient marqués et que nous voyons ce que l' on veut voir, ce que l'on doit voir, comme le précise ce Mickaël, décédé, dans les lettres adressées à ses parents. On voit que dans la « tentative » de reconstruction de Isabelle et Gérard, l'un sans l'autre, une destruction s'est produite, celle de leur fils. Ils en sont d'une certaine manière les responsables involontaires, et c'est ce qui leur fait mal, ce qui ne veulent pas voir en face. On retrouve l'abandon, en fond de toile, celle qui a certainement emporté Mickael. L'impression de huis-clos et la chaleur souvent évoquée, rendent l'atmosphère assez oppressante, on peut croire à une folie qui submerge les deux personnages et qui nous transporterait aussi. Mais tout cela n'est qu’interprétation de signes. Ce n'est certes pas un film à voir pour se détendre, mais il nous interroge et nous fait réfléchir, sans prétention ni philosophique ni psychologique puisqu'il n'y a ni leçon ni réponse à toutes les questions posées. Je pense que c'est un film difficile à partager dans le sens où chacun peut penser ce qu'il veut et veut croire, je dirais qu'il est très personnel que l'on ne voit même pas de la même manière plusieurs fois à des âges différents de sa vie, des rencontres et des relations que l'on entretient avec les gens proches.

Maiwenn : un ovni du cinéma français

Maiwenn est une jeune réalisatrice au style personnel et original. Personnel à la fois parce qu'elle est la seule à l'exercer, mais aussi parce qu'il met en avant son histoire et son caractère de femme indépendante. Elle ne se cache pas et dévoile son enfance difficile, son rêve de cinéma depuis son plus jeune âge et son attrait pour le spectacle afin de se retrouver au devant de la scène et être reconnue. L'usage du docu-fiction pour parler d'elle, pour découvrir des milieux fermés comme celui des actrices ou encore celui de la brigade des mineurs, permet d'effacer toute frontière entre le faux et le vrai. Ainsi, Maiwenn rend ses films sincères, elle nous touche par ce jeu franc et cette manière de filmer qui donne à voir en brut la réalité sans ornement ni artifice. Ce tournage entre fiction et réel peut être déroutant, et c'est ce qui donne tout son poids à l’œuvre cinématographique. On ne sait jamais si l'histoire de Maiwenn est bien telle qu'elle la présente dans Pardonnez-moi. Il en est de même pour les actrices du Bal des actrice, jouent-elles un personnage ou bien sont-elles simplement elles-mêmes ? C'est incontestable, Maiwenn a du talent pour apporter de la finesse à des sujets aussi forts que le mal-être que l'on retrouve dans ses trois longs-métrages. On pourrait critiquer Maiwenn en disant que son style est bobo voire élitiste et pédant. En effet, on l'associe à Libé et aux Inrocks, comme elle le montre elle-même dans Le bal des actrices, avec beaucoup de recul et d'auto dérision. C'est aussi ce qui fait son charme, entre jeunesse, rock et gauchisme, Maiwenn est dans la lignée de nombreux artistes de la classe bobo parisienne, et elle en est sympathique. Le fait qu'elle fasse appel à des acteurs qu'elle affectionne beaucoup et qui pour la plupart semblent être des amis, rend ses films humains et honnêtes. On retrouve une certaine complicité entre tous les acteurs et la réalisatrice, c'est très appréciable et contrairement à ce que l'on pourrait craindre, nous ne sommes pas tenus à l'extérieur, comme s'ils avaient fait un film entre amis. Je pense par exemple aux Petits mouchoirs de Guillaume Cannet, qui est pour moi un film à l'opposé de ce qu'est le cinéma, en étant qu'un simple ramassis de clichés de vacances entre « potes trentenaires, richoux parisiens au Cap Ferret ».

Dans son premier long-métrage, Maiwenn met en scène sa propre vie. Son film semble constituer le remède contre les démons de son enfance. On comprend alors que ce n'est pas une pure fiction mais bien au contraire la manière dont elle perçoit sa vie. Elle parvient à nous mettre mal à l'aise face à la dureté et à la brutalité des répliques et des images. Il n'y a pas vraiment de recherche esthétique sinon une sincérité à l'état pur, plus par les images que par la narration. Cependant, pour troubler le spectateur, elle n'utilise pas son propre nom et parle de "film" plutôt que de "documentaire". Comme dans Le bal des actrices, le film terminé est alors le résultat de ce qu'elle est en train de créer tout au long, on peut dire qu'il s'agit d'une certaine manière, d'une mise en abyme où le film serait l'histoire de sa réalisation. Malgré un manque de scénario et de fil conducteur bien défini, qui donnerait une fluidité au déroulé du film, Maiwenn s'impose comme une artiste à part entière avec une forme cinématographique inouïe qui mêle fiction et reportage. Elle fait preuve d'audace pour entrer dans le monde du 7ème art français.

On peut apporter un regard sur certaines scènes. Je pense à celle du repas de famille qui est très dérangeante à cause de sa franchise, ce qui aurait pu être positif. Ceci étant dit, la scène est trop criante au sens propre comme au sens figuré, elle manque de nuance et de délicatesse, elle peut paraître quelque peu brouillon. La scène d'ouverture sur le spectacle donné par Maiwenn elle-même m'a beaucoup ému. On y voit les difficultés de l'actrice à trouver une place dans sa vie comme dans le monde artistique. La froideur du père est telle, qu'elle est aussi glaçante pour le spectateur qui y voit une absence totale d'amour et de savoir vivre. Toute la tension est retenue jusqu'à la scène de la poupée dans laquelle l'émotion se déverse. C'est sûrement le passage le plus réussi dans le sens où il canalise toute l'attention et fait prendre pleinement conscience de ce qu'a voulu montrer la réalisatrice, ce qu'elle ressent et ce qu'elle exprime. Le malaise ambiant frappe et ne laisse pas indifférent pour tout le reste du film. L'actrice-réalisatrice entre dans une sorte de folie, une transe par laquelle elle sort d'elle-même et rencontre le spectateur.

Dans son deuxième long-métrage, Maiween réinvestit le docu-fiction pour filmer des femmes et en faire des portraits. Des portraits d'actrices françaises que l'on connaît. Ici encore, on ne sait pas ce qui relève de l'imaginaire et ce qui est réel, mais ce qui est intéressant c'est que le vrai a les traits forcés. Les personnages sont certes exagérés et c'est ce qui donne son charme à chaque portrait, et au film dans son intégralité. Je trouve que ce qu'a fait Maiwenn par cette réalisation est passionnant pour plusieurs raisons. D'abord, le monde du cinéma, et en particulier tout ce qui se passe dans les coulisses, m'a toujours fasciné. D'autre part, je trouve qu'il s'agit d'un film très émouvant sur les femmes, plein de sincérité, sans artifice ni paillette. La musique a une place importante, ce qui relie le film aux comédies musicales françaises de type Jacques Demy. On peut y voir alors un hommage au cinéma français, rappelant des films anciens comme des films plus récents, je pense par exemple à De battre mon cœur s'est arrêté auquel Linh Dan Phan fait allusion lorsqu'elle parle de son César remporté. Maiwenn fait preuve d'auto-dérision lorsqu'elle décrit son image et il en est de même pour toutes les actrices qui acceptent d'accentuer les traits de leur personnage. C'est cette auto-dérision qui rend le spectateur complice de ces actrices et de la réalisatrice, et qui donne au film à la fois de la légèreté, parce que l'on sourit et de l'émotion, beaucoup plus directe lorsqu'on se sent concerné par les personnages.

Chacune des scènes alimente un portrait de femme, un portrait d'actrice. Je retiens en particulier le passage où Karin Viard est au bord des nerfs, la chanson et le caractère exagéré de son jeu rend la situation humoristique alors que la base est plutôt pesante. On y voit une femme dans la peau d'un personnage dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Elle perd les pédales, et le fait qu'elle n'ait jamais les pieds sur terre la rend d'abord insupportable car imbue d'elle-même, puis on comprend qu'elle n'a qu'un masque, que c'est une femme sensible qui se protège, tout simplement. Marina Fois soulève le problème existentiel des catégories au cinéma, celles qui jouent dans des films drôles ne sauraient pas jouer autre chose et inversement. On se confronte alors à la fermeture d'esprit qui existe dans ce milieu et qui peut faire souffrir beaucoup d'actrices ou d'acteurs, comme s'ils n'en étaient pas de vrais, qui sont rabaissés à un seul domaine. La franchise de cette actrice et le manque de confiance aussi sont très bien retranscrits, notamment par la question du physique et de la chirurgie. Jeanne Balibar a sûrement la scène la plus difficile dans le sens où elle frôle la folie nerveuse. On y voit l'usage à outrance de médicaments pour tenir le coup, c'est le portrait d'une femme à cran et à bout de nerfs qui nous est présenté. Quant à Muriel Robin elle nous montre ce que ressent une actrice en manque de reconnaissance, qui souffre aussi des catégories. Toujours le rire qui semble incompatible avec d'autres jeux, ici le théâtre classique. Elle est très touchante et tellement juste que l'on ne sait pas si on assiste à une vraie dispute avec Jacques Weber ou bien à une mise en scène. La scène de Maiwenn avec le producteur est intéressante car elle est pleine d'auto-dérision de la part de la réalisatrice qui se présente comme une Bobo branchée à l'image de Libé ou des Inrocks, ce que certes elle est, mais qu'ici elle semble entrain de ridiculiser et de ramener à un simple étiquetage. On pourrait parler de nombreuses autres scènes toutes aussi vraies et touchantes, je pense surtout au personnage de Karole Rocher ou de Romane Bohringer. Toutes ces actrices sont en construction ou en déconstruction, et comme on le voit à la fin, tous les schémas peuvent s'inverser et alors la construction entraîne dans un second temps la déconstruction, ou parfois l'inverse.

Avec Polisse, Maiwenn réalise un film plus conforme au cinéma dont on a l'habitude. On pourrait dire qu'il s'agit du "plus film" de ses films. Elle s'attaque à un sujet très délicat; et parvient avec justesse à s’immiscer dans le milieu fermé de la brigade des mineurs. L'atmosphère malsaine est très bien recréée, Maiwenn va loin sans tomber dans le pathos ou l'horreur absolue et l'impossible à regarder. L'obscénité et l'ignominie sont suffisamment présentes dans les mots et les silences que la réalisatrice fait le choix de ne pas y coller des images, qui seraient bien trop insupportables et ne feraient qu'alourdir le film sans rien lui apporter de plus. Le scénario est sûrement mieux construit que les deux précédents films, mais cela dit il est aussi moins original. Pour moi, Maiwenn perd de son charme dans sa manière de filmer et de réaliser avec ce long-métrage. Celà dit, elle garde toujours la fibre émotive de ses anciens films avec une histoire poignante et des personnages principaux très humains aux traits caractères bien dessinés. On remarque que Maiwenn s'efface de plus en plus dans ses films. Si on commence avec Pardonnez-moi pour arriver à celui-là, on remarque qu'elle quitte son style autobiographique et raconte d'autres histoires plutôt que la sienne, ou celle d'autres femmes proches d'elle comme dans Le bal des actrices. Ici, on a affaire à un sujet qui lui est extérieur. Cependant, grâce à ce sujet très réaliste, elle reste dans la lignée de ce dont elle a démarré : le docu-fiction.

Les scènes sont pour la plupart très dures, je pense notamment à celle avec Sandrine Kiberlain dans le rôle d'une mère dont le mari abuse de leurs enfants. D'une part, un sujet de cette ampleur qui touche les enfants est révoltant mais ce n'est pas seulement ce qui percute le spectateur. En effet, l'histoire personnelle de ceux qui travaillent à la Brigade a aussi une grande place dans le film et un caractère difficile pour beaucoup. C'est en particulier le cas de Marina Fois dont le jeu est sérieux, franc et très sensible. La scène finale prend aux tripes et ne laisse pas indifférent, elle marque les esprits pour un moment. La musique rythme le film et permet de ne pas trop alourdir les scènes. Le personnage de Joey Starr a aussi une manière de jouer qui apporte de l'espoir, de la vie comme dans la scène de la danse qui redonne un peu d'humanité.

Je terminerai cet article en disant que Maiwenn est une artiste, une réalisatrice et une actrice d'un nouveau genre. Son style est original, sa personnalité est forte, elle a une sensibilité particulière qui accroche et nous invite à entrer dans ses films. Aujourd'hui, avec son dernier long Mon roi, présenté à Cannes,. Maiwenn nous propose une nouvelle histoire et surtout de nouveaux personnages. Aussi, voit-on qu'elle s'est encore effacée un peu plus, jusqu'à disparaître dans ce dernier long-métrage.

Tony Gatlif : cultures et voyages au cinéma

Avec son dernier film, Gatlif nous transporte encore une fois au cœur d'une culture ou plutôt de deux cultures qui sont amenées à se confronter. Nil, d'origine turque, est victime d'un mariage arrangé mais pour y échapper, elle s'enfuit lors de la cérémonie et rejoint son amoureux, l'andalou Lucky. Ce scénario nous est pas étranger et nous rappelle la trame de Roméo et Juliette. Deux familles vont alors s'affronter « artistiquement » si l'on peut dire car ce sont les danses et la musique qui rythment leurs combats, on y voit l'influence de West Side Story. Contrairement aux précédents long-métrages de Gatlif qui nous faisaient voyager dans des pays étrangers, tel que l'Algérie dans Exils, en Roumanie dans Gadjo Dilo et Transylvania, celui-ci nous amène à découvrir, dans notre propre pays, le mélange des cultures auquel nous, spectateurs dans notre fauteuil de cinéma, ne sommes ni confrontés ni amenés à rencontrer dans notre vie de tous les jours. Ce film nous ouvre les yeux et les oreilles, on se sent à la fois étranger et concerné par ce qui se passe dans ces scènes. Alors que les mariages arrangés, l'honneur de la famille et la vie en communauté nous semblent très loin de nous, la manière de filmer, cet attachement aux personnages et cette tension permanente, fait que l'on ne reste pas extérieur à ces lieux, ces vies et ces histoires, très longtemps, on est immédiatement happés par les images. Geronimo nous offre aussi le portrait d’une femme interprétée par Céline Sallette, seule, perdue mais qui trouve un sens à sa vie en aidant les autres, les jeunes qui sont tout aussi perdus qu’elle. On s’y attache, on regarde le film à travers ses yeux à elle, ce qu’elle ressent, son quotidien qu’elle semble à la fois détester pour sa médiocrité, le peu de reconnaissance qu’elle en tire et pour cette impression d’étouffer là où elle ne trouve aucune issue, mais à la fois elle y est intimement liée sans pouvoir s’y détache.

Si l’on revient sur le parcours de Gatlif, il sort Gadjo Dilo en 1997, dans lequel la musique a déjà une place centrale puisque c’est autour et à partir d’elle que se déroule le film. Stéphane, joué par Romain Duris, part à la recherche d’une jeune chanteuse, s’en suit alors de multiples rencontres musicales, amicales et amoureuses. C’est un film riche en émotions qui nous fait voyager à travers toute la Roumanie.

Plus tard en 2005, il sort Exils, son chef d’œuvre, à mon goût. Il est parfaitement ficelé, on suit un couple atypique dans leur voyage, qui répond à un retour aux sources, à un besoin de retrouver ses origines que ce soit pour l’un comme pour l’autre. La musique est magnifique, les plans sont sublimes et les acteurs absolument fabuleux. L’homme est encore une fois interprété par Romain Duris, et pour l’actrice il s’agit de Lubna Azabal, cette dernière a le goût de la vie, des découvertes, parfois dans l’euphorie la plus totale, elle intrigue et touche par sa sincérité.

Un an plus tard paraît Transylvania, surement le film le plus sentimental et mélancolique. On y voit une jeune femme, Zingarina, jouée par Asia Argento, éperdument amoureuse d’un musicien tsigane, elle s’en va retrouver cet amour avec son amie interprétée par Amira Casar. Mais cet amour n’est pas partagé, Zingarina en est détruite, erre dans les paysages de Transylvanie, au nord de la Roumanie et fait la rencontre d’un homme libre, tout aussi seul qu’elle et qui lui donnera espoir.

Dans chacun de ces films, un certain malaise est créé à un moment donné, toute l’attention du spectateur est requise, on plonge au cœur de la musique et de la danse de manière incontrôlée. C’est le cas à la fin d’Exils où 10 minutes du film sont consacrées à la scène de transe, dans Transylvania lorsque Zingarina danse pendant de longues minutes après avoir trop bu pour oublier son chagrin, dans Geronimo lorsque les deux familles s’affrontent par des danses de combats qui s’éternisent dans une tension maintenue… Toutes ces scènes donnent au cinéma de Gatlif une dimension artistique exceptionnelle, qui provoque en nous des émotions profondes, il nous fait faire des voyages enrichissants à la rencontre d’autres cultures et fait raisonner en nous des musiques qui ne laissent pas indifférent.

Pour en revenir à Geronimo, sorti au mois d’octobre, ce n’est certes pas le meilleur de ses films. Il traîne un peu en longueur, les scènes s’enchaînent sans vraiment avancer dans l’intrigue : la rencontre des deux familles et la recherche du couple en fuite. Peut-être n’est-il pas aussi poignant que Gadjo Dilo ou Exils, du fait qu’il y ait beaucoup de personnages et qu’il soit plus difficile de s’attacher à chacun d’eux, de les connaître vraiment, leur psychologie et leur personnalité. Mais il reste un grand film, un film humain, différent de tout ce que l’on peut voir : juste et beau. Avec son rythme soutenu, c’est un film qui se vit pleinement, on en ressort essoufflé.

Nouvelle vague

Zazie dans le métro, Louis Malle :

Ce n'est peut-être pas un film qui s'apprécie au premier visionnage. Son côté fatigant d'être toujours dans le mouvement peut prendre le dessus la première fois. Les plans s’enchaînent à toute vitesse, les courses poursuites sont interminables, le son est souvent strident... On peut dire que l'adaptation cinématographique est fidèle au roman de Queneau même si elle semble être plus enfantine. Le texte est déjà assez visuel alors, porté à l'écran c'est encore plus concret avec un jeu de couleurs, des contrastes, des images toutes droites sorties des « cartoons ». Zazie est une petite fille vivante qui se pose beaucoup de questions. On remarque une progression du personnage marquée par le final : "J'ai vieilli". Le personnage d'Albertine est plus ambiguë dans le film que dans le roman (Marcelline), le réalisateur lui a attribué un caractère très mystérieux, presque dérangeant qui n'est peut-être pas autant prononcé dans le livre même si l’ambiguïté sexuelle reste un thème récurant dans l’œuvre cinématographique comme littéraire. Ce qui est très bien retranscrit c'est la volonté de détruire les normes cinématographiques comme le fait Queneau pour celles du roman. A la fin, lorsque tout le décor tombe en ruine, on assiste à une scène de déshumanisation qui rappelle clairement la seconde guerre mondiale. C'est un film très représentatif de l'époque d'après-guerre, une destruction des normes accompagnée d'une angoisse face à l'avenir d'où l'atmosphère oppressante et extrêmement bruyante.

Ascenseur pour l’échafaud,

Louis Malle :

Un homme assassine son

patron qui est le mari de son amante. Cette dernière est très largement complice du meurtre. Mais rien ne se passe comme prévu pour le meurtrier une fois le crime commis. L'histoire en elle-même

n'est pas très originale, en terme de film policier il y a mieux, plus intrigant et plus recherché au niveau de la trame. Ce n'est pas le principal intérêt que semble avoir voulu atteindre Louis

Malle...Le fait que l'on connaisse les circonstances des meurtres et les meurtriers n'est absolument pas décevant mais bien au contraire, le débit du film est très rapide, tout s'enchaîne, on ne

s'ennuie pas, on est véritablement plongés dans l'histoire. C'est l'ambiance du film qui est très intéressante, avec la musique de Miles Davis qui fait tout simplement vivre le film. Lorsque

l'on connaît la manière dont a été enregistrée la musique, le film devient mythique... Le personnage joué par Lino Ventura, l'homme sympathique qui se fait respecter a beaucoup de poids, il

impose une certain charisme à l'écran Il représente un peu l'homme de vérité dans un monde de mensonges. En effet, la plupart des personnages du film ont une histoire secrète mais qui le reste

jusqu'à ce que l'inspecteur (Lino Ventura) élucide les mystères et parvienne à la réalité.

Mon oncle, Jacques Tati :

Dans un quartier moderne où tout est très (trop) bien agencé habitent M. Arpel, son épouse et leur fils Gérard, que cette vie sans saveur ennuie. L'intrusion dans la famille de M. Hulot, le frère de Madame, personnage rêveur et plein de fantaisie, sème le trouble dans cet univers aseptisé, d'autant plus qu'il devient rapidement le meilleur ami de Gérard...

C'est un film culte, le film d'une époque. Je ne peux pas dire que j'ai aimé mais je suis contente de l'avoir vu. Pour les années 50-60 il est une prouesse du cinéma français. C'est une vive critique de la modernité poussée à l’extrême qui fait sourire mais qui devait auparavant provoquer une certaine inquiétude de le nouvelle époque. Le film est construit comme serait construit un jeu pour les enfants par les couleurs, l’enchaînement des scènes, la matière... L'importance donnée à la musique de Boris Vian tout au long du film est aussi une caractéristique du monde de l'enfance, l'air est enjoué, innocent agréable et il est opposé au sons stridents des appareils de la maison moderne de monsieur Arpel. En plus de la critique de la modernité qui est clairement visible par la maison de monsieur Arpel, on retrouve une critique de la bourgeoisie et du rapport à l'argent. On note que la modernité va avec la bourgeoisie qui engendre le besoin matérielle et donc un rapport à l'argent très fort comme on peut le voir lorsque le violoniste prend le billet de monsieur Arpel avec empressement et tout cela rend la vie monotone où le seul intérêt des gens est de se vanter de leurs biens. En opposition, Jacques Tati nous plonge dans le Paris traditionnel où l'argent est secondaire et le bonheur primordial par les relations humaines. L'opposition est là aussi très caricaturale lorsqu'on voit des chevaux devant des usines, par exemple. Ce qui touche beaucoup dans le film est le fait que le père ne semble pas comprendre pourquoi son fils préfère être avec son oncle qu'avec lui, il souligne l'incompréhension dans les rapports humains entre l'amour porté et l'absence de besoin matériel, mais la morale pourrait être que "la technologie ne fait pas le bonheur".

Alphaville, Godard :

Le célèbre Lemmy Caution

se rend à Alphaville, cité du futur, pour remplir une étrange mission.